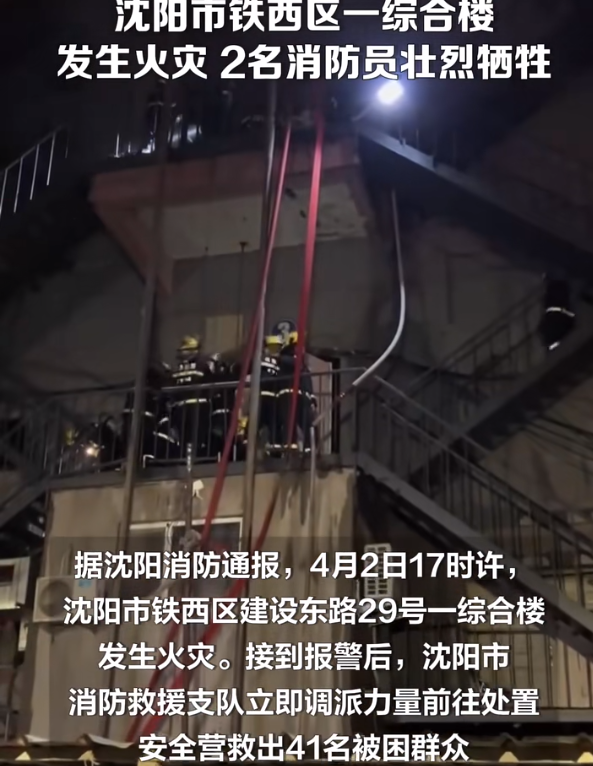

4月2日,沈阳市铁西区建设东路29号一综合楼突发火灾,火势迅猛,楼内41名群众被困。沈阳市消防救援支队迅速响应,消防员们无畏逆行,在浓烟与烈火中成功营救出所有被困人员。然而,这场胜利却付出了令人心痛的代价——腾飞二街消防救援站站长王勋和班长宋思玉在火情突变时被困,最终因抢救无效壮烈牺牲。英雄的离去,让整个城市陷入悲痛,也引发了一系列深刻的思考。

生命守护者的抉择

当我们为王勋和宋思玉的英勇事迹感动落泪时,不得不承认,这种“用生命守护生命”的叙事,已经成为消防员职业形象的常态。他们冲入火海、逆行而上的背影,是和平年代最伟大的风景。但这份伟大背后,是否也隐藏着我们对职业风险的集体漠视?

王勋和宋思玉在火情突变时被困,这一细节令人揪心。火势的突然加剧,是否暴露了火灾预警和现场指挥的漏洞?消防员的个人装备,是否足够应对如此复杂的火场环境?如果这些问题得不到正视,那么每一次“英雄的抉择”都可能成为一场本可避免的悲剧。

应急预案的盲区

火灾中火情突变并非偶然现象,而是许多重大火灾事故的共同特征。沈阳这场火灾中,火势从可控到失控的转变,是否意味着现场应急预案存在盲区?消防员在内攻搜救时,是否有实时的火势监测和风险预警机制?这些问题值得深刻反思。

现代火灾往往涉及复杂的建筑结构和多样化的可燃材料,火势发展迅速且难以预测。在这样的环境下,消防员的生命安全如何保障?是依赖更先进的装备,还是需要更科学的战术安排?我们不能仅仅将希望寄托在消防员的“无畏精神”上,而应通过技术与制度的完善,减少他们面临的危险。

社会消防安全:被忽视的防线

这场火灾还暴露了一个更深层的问题:社会消防安全意识的薄弱。综合楼内有银行、口腔医院等人员密集场所,火灾发生时为何没有更有效的初期处置?建筑的消防设施是否完备?这些问题指向了一个令人不安的现实——我们的消防安全防线,可能远未达到应有的标准。

数据显示,许多火灾事故的发生,与日常消防隐患排查的缺失密切相关。消防通道被占用、消防设施年久失修、人员缺乏逃生知识……这些问题在日常生活中屡见不鲜。我们是否过于依赖消防员的“救火”能力,而忽视了“防火”的重要性?当火灾发生时,消防员的英勇固然可贵,但如果我们能将更多的精力放在预防上,是否就能减少这样的牺牲?

不能止于悼念

王勋和宋思玉的牺牲,再次将消防员的职业风险推至聚光灯下。这个群体用自己的生命守护社会的安全,却往往面临装备不足、保障不力的困境。牺牲后的抚恤与荣誉固然重要,但更关键的是如何在他们冲锋陷阵时,提供更全面的保护。

一些发达国家为消防员配备了先进的个人防护装备、实时定位系统和远程生命监测设备,而我们的消防员是否也能享受到这样的保障?此外,针对高风险任务的专项训练是否足够?这些问题不仅是对消防员生命的尊重,也是对社会良知的拷问。

让英雄不再“孤勇”

沈阳火灾中的英雄事迹,是消防员群体的缩影。他们的无畏令人敬佩,但这份无畏不应成为我们忽视问题的借口。完善火灾预警机制、加强消防安全管理、提升消防员装备水平……这些改变,才是对英雄最好的致敬。

英雄不应孤独地冲锋在前,而应有社会全体为他们筑牢后方的防线。只有当每一次救援都建立在科学、完善的体系之上,英雄的“孤勇”才能真正成为历史。愿王勋和宋思玉的精神激励我们行动,让这样的悲剧不再重演。